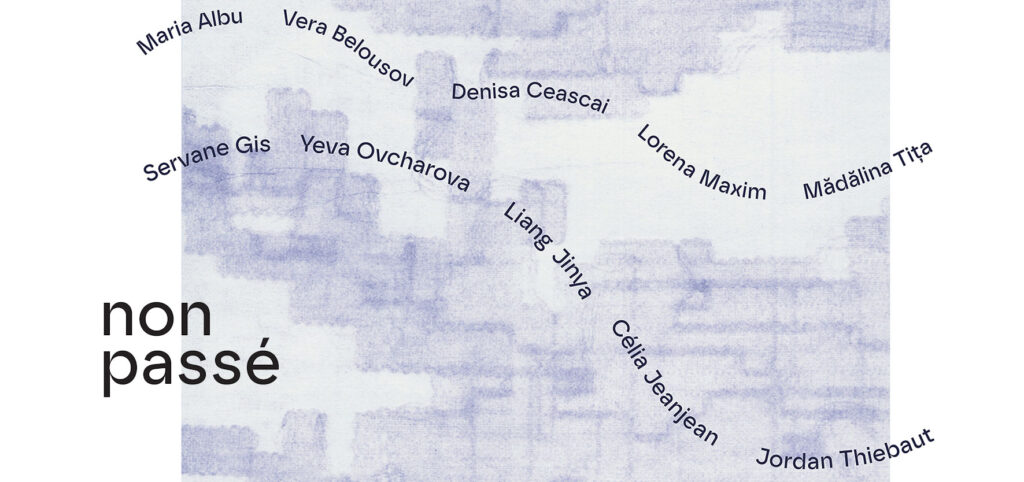

Non passé

Categorie - Archive

Commissaires de l’exposition : Liudmila Zinchenko, Răzvan Anton

du 23 au 28 mai 2025

Maison Tranzit, 16, rue Barițiu

vernissage : 23 mai, 17h30

La ville française de Dijon est l’invitée d’honneur des Journées de Cluj. À cette occasion, les étudiants de l’Université d’art et de design de Cluj et ceux de l’École nationale supérieure d’art et de design de Dijon ont travaillé ensemble pour offrir au public une exposition collective, coordonnée par les artistes Răzvan Anton et Liudmila Zinchenko.

Aujourd’hui, la mémoire devient de moins en moins une reproduction mécanique du passé et de plus en plus un acte de création de sa propre histoire. Nous sommes davantage fascinés par les récits personnels – qu’ils soient individuels ou ceux d’inconnus, les histoires de groupes sociaux, de genre, etc. – que par l’histoire universelle enseignée à l’université ou exposée dans les musées. Les expériences personnelles, les fragments de biographies, les archives photographiques – tout cela nous captive, et storytelling devient un genre de plus en plus populaire et favori.

Dans cette exposition, de jeunes artistes emploient diverses stratégies pour interagir avec la mémoire. Pour Servane Gis, l’inspiration est venue d’une archive photographique tombée par hasard entre ses mains. L’acte artistique lui permet de vivre la vie de l’Autre. Le concept de postmémoire de Jordan Thiebaut s’enracine dans les souvenirs d’enfance et les albums photos familiaux, menant finalement à une déconstruction de la mémoire et à la création d’une histoire alternative. Au centre du travail de Jinya Liang se trouve une réflexion sur son propre code génétique, qu’elle présente de manière originale et métaphorique. Pour Yeva Ovcharova, la quête de soi passe par sa relation avec sa mère, restée en Ukraine. Célia Jeanjean invoque les fantômes de la Seconde Guerre mondiale, posant la question rhétorique : « Plus jamais ça ? » (Hélas, la réponse est déjà évidente). En travaillant la mémoire, l’artiste cesse d’être seulement un sujet pour devenir un acteur, critiquant les mécanismes de l’amnésie sociale.

Dans son projet, Lorena Maxim redonne vie à des objets hérités – des ornements en porcelaine délicate et des broderies fines – qu’elle transfère et reproduit comme des gestes intimes de réminiscence. Vera Belousov plonge dans l’univers des photographies trouvées, des instantanés de vies inconnues qui tracent en silence un territoire familier : la République de Moldavie, au crépuscule de l’époque soviétique. Mădălina Tița porte son regard sur la matérialité de l’image elle-même, questionnant sa nature éphémère en lien avec la mémoire. Pour Denisa Ceascai, la réécriture des messages inscrits au dos des photographies devient un rituel tendre, une manière de traverser la perte. Maria Albu explore le concept de mémoire collective et sa fragilité, sur le fond de notre passé communiste.

À la fin du siècle dernier, Jacques Derrida a introduit le concept de l’hauntologie – une ontologie spectrale dans laquelle le présent est habité par les spectres du passé : des histoires non résolues et réprimées. Ces « fantômes » nous reviennent sous forme d’images et de traumatismes culturels qui façonnent notre identité. L’art, par son langage visuel et émotionnel, devient souvent un moyen de rencontrer ces spectres.

Cette exposition aborde la mémoire comme une pratique performative : des actes de souvenir, d’oubli, de reconstruction et d’imagination. Le sujet façonne son identité dans un dialogue constant avec les contextes sociaux, historiques et personnels. L’auto-identification est un processus continu. Nous nous recréons chaque fois que nous nous souvenons. Et chaque fois que nous oublions.

Liudmila Zinchenko · Răzvan Anton